船の速度を測定する単位として、「ノット」が使われています。

これは一体、何故なのでしょうか?

船の速度は何故「ノット」なのか?

船の速度は何故「ノット」なのかという理由を知るためには、ノットの由来と歴史について知る必要があります。

ノットの由来と歴史

「ノット(knot」)は、英語で「結び目」を意味する言葉です。

船の速度を測る単位として、この言葉が使われるようになったのは、16世紀頃の大航海時代(だいこうかいじだい)に起源があります。

大航海時代(だいこうかいじだい)、船の位置を正確に把握(はあく)するためには、緯度(いど)と経度(けいど)の両方を知る必要がありました。

緯度(いど)は、太陽の高度と時刻から計算できましたが、経度(けいど)を知るためには、船の速度を測定する必要がありました。

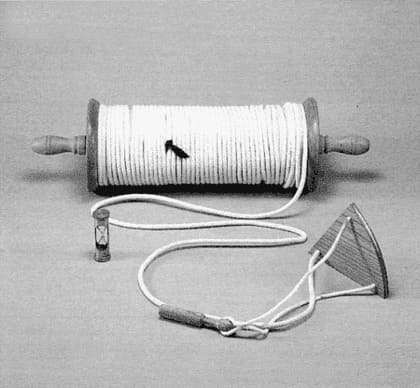

そこで考案されたのが、「ハンドログ」と呼ばれる装置です。

ハンドログと砂時計

出典:https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00200/contents/072.htm

木製の扇形(おうぎがた)の板(ログ)に、長いロープ(ログライン)を取りつけます。

このロープには、一定間隔(14.4メートルごと)に、結び目がつけられていました。

このログを海に投げ入れ、28秒間(砂時計で計測)に、どれだけのロープが繰り出されるかを測定します。

正確には、28秒間に繰り出された結び目(ノット)の数を数えます。

そしてこの数から、船の速度を計算します。

つまり、28秒間に何個の結び目(ノット)が繰り出されたかで速度を測ったことから、「ノット」という単位が生まれたのです。

ノットの単位としての定義は?

現在、1ノットは、「1時間に1海里(かいり)進む速さ」と定義されています。

1海里 = 1,852メートル

よって、

1ノット = 約1.852 km/h

となります。

ノットは何故今も使われている?

ノットは、何故今も使われているのでしょうか?

そろそろ、メートル法に切り替えても良いのではないでしょうか?

ノットが、現在も船舶(せんぱく)や航空機(こうくうき)の速度を測る単位として使われている理由は、海図(かいず)や航空図(こうくうず)での計算の便利さにあります。

海里(かいり)は地球の緯度(いど)1分(いちぶ)に相当する距離であるため、海図上(かいずじょう)で位置を確認する場合に距離の計算が容易(ようい)となります。

そのため、現在も速度の単位としてノットを用いる方が、航法上(こうくうじょう)便利なのです。

まとめ

船の速度に「ノット」が使われる理由は、大航海時代(だいこうかいじだい)に船の速度の測定に使われた「ハンドログ」という装置の使用法に由来しています。

この測定法ではロープの結び目(ノット)の数で速度を測ったことから、この単位名が生まれました。

「ノット」は現在でも、船や航空機(こうくうき)の速度を測る単位として、広く使われています。

おわりに

「ボクは、ロープが大好きだニャー。だって、可愛いニャン」

“I love ropes. Because it’s cute.”

出典:https://www.nihonpet.co.jp/cat/health/img/cat_vomiting04.jpg

今日は、船の速度を測定する単位として「ノット」が使われているのは何故なのかという話でしたが、いかがでしたか?(^^)

船といえば、浴槽(よくそう)のことを「湯舟(ゆぶね)」といいますが、これは何故なのでしょうか?

なんと、湯舟(ゆぶね)は昔は本当に船に積まれていたのです! エエッ、ウッソー? (゚O゚;

詳しくは、以下の記事をお読みください。