大相撲で言う「力士(りきし)」と「関取(せきとり)」。

この2つは、そもそも何がどう違うのでしょうか?

「力士」は相撲取りの総称、「関取」は十両以上の相撲取りのことを言います。

この記事では、「力士」と「関取」の違いを徹底解説します。

「力士」と「関取」の違いは?

「力士(りきし)」と「関取(せきとり)」は、一見同じ相撲取りのことを言っているように思われます。

しかしながら、両者には大きな違いがあります。

「力士」は相撲取りの総称

「力士(りきし)」は、相撲取りの総称です。

日本相撲協会に入門し、新弟子検査に合格すれば、力士になれます。

厳密には、相撲部屋に所属して四股名を持ち、番付に関わらず大相撲に参加する選手の総称が「力士」です。

「関取」は十両以上の相撲取り

一方、「関取(せきとり)」は、十両以上の相撲取りのことを言います。

👉 序の口から幕下までは半人前:

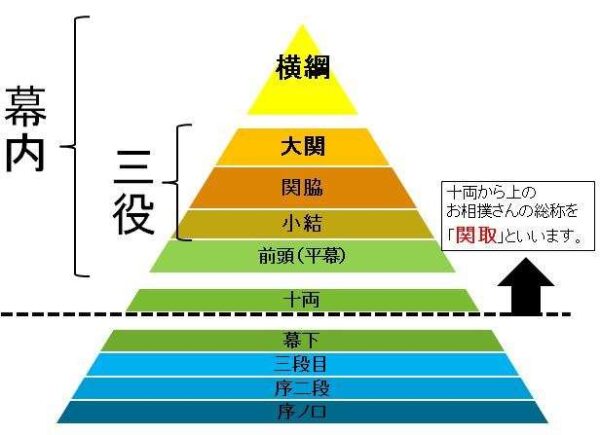

相撲取りは、下から序の口(じょのくち)、序二段(じょにだん)、三段目(さんだんめ)、幕下(まくした)、十両(じゅうりょう)、前頭(まえがしら)、小結(こむすび)、関脇(せきわけ、せきわき)、大関(おおぜき)、横綱(よこづな)の順に番付(ばんづけ)が上がっていきます。

しかし、序の口(じょのくち)から幕下(まくした)までは給料をもらえず、一人前とみなしてもらえません。

👉 十両以上、つまり「関取」になると一人前:

十両以上になると、つまり「関取(せきとり)」になると、初めて給料がもらえるようになり、さらに付け人がつくなど、待遇(たいぐう)が一気に変わるのです。

写真はこちらからお借りしました。

👉 前頭以上を「幕内」、小結、関脇、大関を「三役」:

さらに、上図に示すように、前頭(まえがしら)以上になると「幕内(まくのうち、まくうち)」と呼ばれ、その中でも、小結(こむすび)、関脇(せきわけ、せきわき)、大関(おおぜき)の力士は「三役(さんやく)」と呼ばれます。

まとめ

相撲界でよく耳にする「力士」と「関取」は、似ているようで実はまったく異なる立場を指す言葉です。

力士は相撲取り全体の総称であり、関取は十両以上に昇進した力士だけが名乗れる特別な地位です。

関取になると給与が支給され、付け人がつくなど待遇が大きく変わり、相撲界で一人前と認められる重要な節目になります。

さらに、前頭以上になると「幕内」と呼ばれ、その中でも小結・関脇・大関は「三役」として特別な存在です。

この記事を通じて、相撲の階級制度や言葉の違いがより明確に理解できたのではないでしょうか。

次に相撲を観る際には、力士たちの地位や背景にも注目すると、より深く楽しめるはずです。